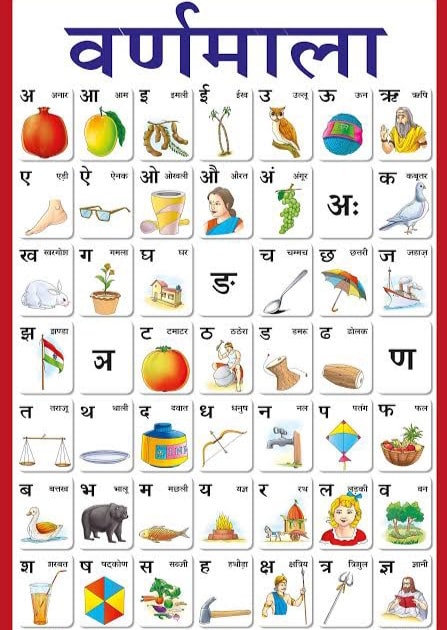

Hindi Varnamala हिंदी वर्णमाला

Hindi Varnamala यदि आप हिंदी व्याकरण को समझना चाहते हैं । तो उसके लिए आपको हिंदी वर्णमाला (Varnamala in Hindi) को समझना बहुत जरूरी है। इसका हिंदी व्याकरण में वही स्थान है जो अंग्रेजी भाषा में Alphabet का स्थान है। इससे संबंधित प्रश्न अधिकतर प्राथमिक कक्षाओं या प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं

Table of Contents

Hindi Varnamala में स्वर और व्यंजन से संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा मैं अधिकतर जरूर पूछे जाते है।

“हिंदी भाषा” शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की “भाष” धातु से हुई है। इसकी लिपि “देवनागरी लिपि” है।

जिस रूप में ध्वनि-चिन्ह या वर्ण लिखे जाते है उन्हें लिपि कहते है।

हिंदी व्याकरण को जानने और समझने के लिए स्वर (Swar), व्यंजन (Vyanjan), घोष (Ghosh), अघोष (Aghosh), अल्पप्राण और महाप्राण आदि के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है।

इस पोस्ट में मुख्यता Hindi Varnmala (हिंदी वर्णमाला) स्वर (Swar) और व्यंजन (Vyanjan) तथा इनके भेद के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे।

हिन्दी व्याकरण का आरंभ वर्णमाला से ही होता है। वर्णमाला शब्द दो वर्णों से मिलकर बना हुआ है वर्ण + माला ।

वर्ण – भाषा किस पर छोटी इकाई ध्वनि है जब ध्वनि को लिखकर व्यक्त किया जाता है तो उसे वर्ण कहते हैं ।

हिन्दी वर्णमाला

वर्ण के व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है । हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण तथा उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इन्हें मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया – स्वर तथा व्यंजन ।

स्वर

स्वर वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए दूसरे वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है दूसरे शब्दों में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्णों को स्वर कहां जाता है। हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 14 होती है लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 11 है उदाहरण – अ आ इ ई उ ऊ ऋ ऋ लृ लृ ए ऐ ओ औ ।

स्वर के प्रकार (Swar ke Bhed) –

हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वर को तीन भागों में बांटा गया है ।

ह्रस्व स्वर

दीर्घ स्वर

प्लुत स्वर

ह्रस्व स्वर

जिन वर्ण का उच्चारण करने के लिए बहुत कम समय लगता है ह्रस्व स्वर कहलाता है।

उदाहरण – अ इ उ

दीर्घ स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चरण के लिए लिए 2 मात्राओं का समय लगता है। दीर्घ स्वर कहलाते हैं मैं हिंदी वर्णमाला इनकी संख्या 8 होती है।

उदाहरण- आ ई ऊ ऋ ए ऐ ओ औ

प्लुत स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चरण के लिए लिए 3 मात्राओं या इससे अधिक मात्राओं का समय लगता है।

जिह्वा की ऊचाई के आधार पर –

विवृत – आ

अर्द्ध विवृत – ऐ औ

अर्द्ध संवृत – ए ओ

संवृत – इ ई उ ऊ

जिह्वा की उत्थापित भाग के आधार पर –

अग्र स्वर – इ ई ए ऐ

मध्य स्वर – अ

पश्च स्वर – आ उ ऊ ओ औ

ओष्ठों की स्थिति के आधार पर –

प्रसृत – इ ई ए ऐ

वर्तुल – उ ऊ ओ औ

अर्धवर्तुल – आ

जिह्वा पेशियों के तनाव के आधार पर –

शिथिल – अ इ उ

कठोर – आ ई ऊ

स्थान के आधार पर

कण्ठ से बोले जाने वाले – अ, आ, अ:

तालव्य से बोले जाने वाले – इ, ई

मूर्धन्य से बोले जाने वाले – ऋ

ओष्ठ्य से बोले जाने वाले – उ, ऊ

अनुनासिक से बोले जाने वाले – अं

कण्ठ्य तालव्य से बोले जाने वाले – ए, ऐ

कण्ठयोष्ठ्य से बोले जाने वाले – ओ, औ

मुख विवर (मुख द्वार) के खुलने के आधार पर

इस आधार पर इसे वर्गों में बांटा जाता है।

विवृत स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है विवृत स्वर कहलाते हैं उदाहरण-आ।

अर्ध विवृत स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है अर्ध विवृत स्वर कहलाते हैं उदाहरण- अ, ऐ, औ, आँ।

संवृत स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार लगभग बन्द रहता है संवृत कहलाते हैं उदाहरण- इ, ई, उ, ऊ।

अर्ध संवृत

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में मुख द्वार आधा बन्द रहता है अर्ध संवृत स्वर कहलाते हैं उदाहरण – ए, ओ।

जिह्वा (जीभ) के प्रयोग के आधार पर इस आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांट सकते हैं ।

अग्र स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का अग्र भाग ऊपर उठता है अग्र स्वर कहलाते हैं उदाहरण – इ, ई, ए, ऐ।

मध्य स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण जिह्वा समान अवस्था में रहती है वे मध्य स्वर कहलाते हैं उदाहरण – ‘अ’।

पश्च स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग ऊपर उठता है पश्च स्वर कहलाते हैं उदाहरण – आ, उ, ऊ, ओ, औ, ऑ।

ओंठों की स्थिति के आधार पर

इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं

अवृतमुखी

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ (होंठ) वृतमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं अवृतमुखी स्वर कहलाते हैं उदाहरण – अ, आ, इ, ई, ए, ऐ।

वृतमुखी

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में ओंठ वृतमुखी या गोलाकार होते हैं उन्हें वृतमुखी स्वर कहते हैं उदाहरण – उ, ऊ, ओ, औं, आँ।

हवा के नाक व मुँह से निकलने के आधार पर

इस आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं

निरनुनासिक या मौखिक स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा केवल मुँह से

निकलती है निरनुनासिक या मौखिक स्वर कहलाते हैं उदाहरण – अ, आ, इ आदि।

अनुनासिक स्वर

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हवा मुँह के साथ-साथ नाक से भी निकलती है अनुनासिक स्वर कहलाते हैं उदाहरण – अँ, आँ, इँ आदि।

प्राणत्व के आधार पर

यहाँ प्राण का अर्थ हवा (वायु) से है। सभी स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा कम निकलती है, इसलिए सभी स्वरों को अल्पप्राण माना जाता है।

घोषत्व के आधार पर

यहाँ घोष का अर्थ स्वरतन्त्रियों में श्वास के कंपन से है।

सघोष

ऐसे स्वर जिनके उच्चारण से स्वरतन्त्रियों में कंपन उत्पन्न होती है ऐसे स्वर सघोष कहलाते हैं।

व्यंजन

ऐसे वर्ण जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते व्यंजन कहलाते हैं सभी अ व्यंजन से मिलकर बने होते हैं ।

उदाहरण – क ख ग घ

यदि व्यंजनों के नीचे हलन्त का चिन्ह () लग जाता है तो वह आधा व्यंजन होता है।

व्यंजन के प्रकार

हिंदी वर्णमाला में व्यंजन तीन प्रकार के होते हैं

स्पर्श व्यंजन

अन्तस्थ व्यंजन

ऊष्म व्यंजन

व्यंजनों की संख्या की संख्या 33 मानी जाती है लेकिन द्विगुण व्यंजन जुड़ने से इनकी संख्या 35 हो जाती है।

व्यंजनों का वर्गीकरण

प्रयत्न स्थान (उच्चारण स्थान) के आधार पर

कण्ठ्य व्यंजन

जिस व्यंजन का उच्चारण में जिह्वा के पिछले भाग से कोमल तालु का स्पर्श होता है कण्ठ्य ध्वनियाँ (व्यंजन) कहीं जाती हैं उदाहरण – क, ख, ग, घ, ङ

तालव्य व्यंजन

यदि व्यंजन के उच्चारण में जिहा का अग्र भाग

कठोर तालु को स्पर्श करता है तो उसे तालव्य व्यंजन कहा जाता है उदाहरण – व

छ, ज, क्ष, ज और श य

मूर्धन्य व्यंजन

जब व्यंजन का उच्चारण जीवहां की उल्टी हुई नोक का निचला भाग मूर्धा से स्पर्श करता है,

ऐसी स्थिति में उत्पन्न ध्वनि को मूर्धन्य व्यंजन कहलाता है उदाहरण-ट, ठ,

ड, ढ, ण, प

दन्त्य व्यंजन

यदि व्यंजन का उच्चारण में जिह्वा की नोंक ऊपरी दाँतों को स्पर्श करती है दन्त्य व्यंजन कहां जाता है उदाहरण -त, थ, द, ध, स

ओष्ठ्य व्यंजन

यदि व्यंजन का उच्चारण में दोनों ओष्ठों द्वारा श्वास

का अवरोध उत्पन्न होता है इसे ओष्ठ्य व्यंजन कहा जाता हैं। जैसे—प, फ, ब,

दन्त्योष्ठ्य व्यंजन

यदि व्यंजन के उच्चारण में दोनों ओष्ठ दाँतों को

स्पर्श होता है इसे दन्त्यौष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है हैं उदाहरण – व

वत्स्य व्यंजन

यदि व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा ऊपरों मसूड़ों

को स्पर्श करती है, वत्र्य व्यंजन कहलाते हैं जैसे-न, र, ल

प्रयत्न विधि के आधार पर

स्पर्श व्यंजन जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा का कोई-न-कोई भाग मुख के किसी-न-किसी भाग को स्पर्श करता है स्पर्श व्यंजन

कहलाते हैं।

क से लेकर म तक 25 व्यंजन स्पर्श हैं। इन्हें पाँच-पाँच के वर्गों में विभाजित किया गया है। अत: इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं।

स्पर्श संघर्षी व्यंजन

‘च’ वर्ग के उच्चारण में वायु कुछ घर्षण के साथ निकलती है इसलिए इस वर्ग के व्यंजनों को ( च छ ज झ ञ) स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं।

नासिक्य व्यंजन

छ, ञ, ण, न तथा म व्यंजनों के उच्चारण करने में वायु नाक से निकलती है इसलिए इन्हें नासिक्य या अनुनासिक व्यंजन कहा जाता हैं।

यह पोस्ट हिंदी वर्णमाला (Hindi Varnamala) को समर्पित थी आप को पढ़कर कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ।