prithvi ki utpatti kaise hui नमस्कार दोस्तों आज हम इस पोस्ट में जानेगे पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई या पृथ्वी कैसे बनी के बारे में

Table of Contents

पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई Prithvi Ki Utpatti Kaise hui

पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई के संदर्भ में सबसे पहले फ्रांसीसी वैज्ञानिक कासते द बफन विचार प्रकट किए

समय में पृथ्वी वाह अन्य ग्रहों की उत्पत्ति के संदर्भ में दो प्रकार की संकल्पनाएं दी गई है

पृथ्वी की उत्पत्ति के सिद्धांत

1. अद्वैतवादी संकल्पना

2. द्वैतवादी संकल्पना

अद्वैतवादी संकल्पना इस संकल्पना में दो वैज्ञानिकों के विचार प्रमुख है।

कांट की वायु राशि परिकल्पना कांट ने 1755 में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर आधारित कल्पना दी।

उनके अनुसार तप्त एवं गतिशील निहारिका से कई गोल छल्ले अलग हुए जिनके शीतलन से सौर मंडल के विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ।

लाप्लास का निहारिका सिद्धांत लाप्लास ने 1796 में कांट को सिद्धांत संशोधित करते हुए यह बताया कि एक विशाल तब तक निहारिका से पहले एक ही छल्ला बाहर निकला जो कई छल्लो में विभाजित हो गया इन्हीं के शीतलन से विभिन्न ग्रहों का निर्माण हुआ जिनमें एक पृथ्वी भी शामिल है।

द्वैतवादी संकल्पना

ऑटो सिमटी अंतर तारक धूल परिकल्पना

रूसी वैज्ञानिक ऑटो सिमट द्वारा 1945 में ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूल कणों से मानी जाती है उनके अनुसार जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था तो उसमें अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस ता धूल कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो सामूहिक रुप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे इन्हीं धूल कणों के संगठित व घनीभूत होने से पृथ्वी व अन्य ग्रहों का निर्माण हुआ।

फ्रेंड होयल वा लीलिटन की अभिनव तारा परिकल्पना

इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों का निर्माण सूर्य से ना होकर उसके साथी तारों के विस्फोट से हुआ

इन का सिद्धांत ग्रहों की आपसी दूरी सूर्य से उनकी दूरी ग्रहों के कोड़ी संवेग की अधिकता ग्रहों का सूर्य की तुलना में अधिक घनत्व की व्याख्या करने में सर्वाधिक समर्थ है।

द्वैतवादी संकल्पना

एकतारक परिकल्पना के विपरीत इस विचारधारा के अनुसार ग्रहों की रचना एक से अधिक खासकर दो तारों के संयोग से माना गयी है। इसी कारण से इस संकल्पना को “bi-parentalconcept” भी कहते हैं। इस संकल्पना के अन्तर्गत चैम्बरलिन तथा मोल्टन की ‘ग्रहाणु परिकल्पना’ (planetesimal hypothesis), जेम्स जीन्स एवं जेफरीज की ज्वारीय परिकल्पना (tidal hypothesis), एच० एन० रसेल (H. N. Russell) का द्वैतारक सिद्धान्त (binary star theory) (इसमें सूर्य के अलावा दो और तारे थे) आदि प्रमुख हैं।

चैम्बरलिन की ग्रहाणु परिकल्पना

(Planetesimal Hypothesis of Chamberlin) ‘निहारिका परिकल्पना ‘के विपरीत चैम्बरलिन ने सन् 1905 ई० में पृथ्वी की उत्पत्ति के सम्बन्ध में अपनी ‘ग्रहाणु परिकल्पना’ प्रस्तुत की। इस परिकल्पना द्वारा न केवल पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है वरन् उसकी बनावट, वायुमण्डल की उत्पत्ति तथा महासागरों एवं महाद्वीपों की रचना के विषय में भी पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है।

निहारिका परिकल्पना’ के विपरीत चैम्बरलिन का विचार था कि पृथ्वी की रचना केवल उस एक निहारिका से नहीं हुई जिसका अवशिष्ट भाग सूर्य बना वरन् इसकी उत्पत्ति दो बड़े तारों के सहयोग से हुई है।

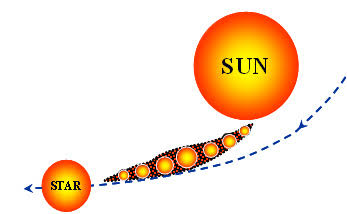

चैम्बरलिन के अनुसार प्रारम्भ में ब्रह्माण्ड में दो विशाल तारे थे। एक सूर्य था तथा दूसरा

उसका साथी विशाल तारा। ग्रह निर्माण के पूर्व, सूर्य तप्त एवं गैसपूर्ण नहीं था वरन् ठोस कणों से निर्मित चक्राकार एवं शीतल था। ब्रह्माण्ड में घूमते हुए इस सूर्य तारा के पास एक विशालकाय तारा पहच गया। इस प्रकार पास आते हुए तारे की आर के कारण सर्य के धरातल से असंख्य छोटे-छोटे कण हो गये। प्रारम्भ में मौलिक अवस्था में ये कण धलिका में थे

इन बिखरे हुए कणों को ‘ग्रहाणु’ अथवा ‘प्लानेटिसिमल’ (planetesimals) कहा जाता है । ब्रह्माण्ड में बिखरे हए ग्रहाणओं में कुछ ग्रहाणु अपेक्षाकृत बड़े आकार वाले थे। यही (कलर ग्रहाणु भावी ग्रहों के निर्माण के लिए केन्द्र भाग (nucleus at इस प्रकार बड़े ग्रहाणुओं के चारों तरफ के छोटे-छोटे ग्रहाणओं ने उनसे मिलकर बृहद रूप धारण करना प्रारम्भ कर दिया।

फलस्वरूप असंख्य ग्रहाणुओं ने सम्मिलित होकर (कुछ) वहद आकार में परिवर्तित होकर ग्रहों का रूप धारण किया। इस परिकल्पना के अनुसार सूर्य के धरातल के कणों (jets) के अलगाव का मुख्य कारण पास आने वाले तारे (approaching star) की ज्वारीय शक्ति को ही बताया जाता है। यह सोचना आवश्यक नहीं कि पृथ्वी पूर्णरूपेण कभी भी तरलावस्था में रही होगी।

पृथ्वी की रचना सर्वप्रथम ग्रहाणु केन्द्र (planetesimal nucleus) से प्रारम्भ होकर निरन्तर विकास की ओर अग्रसर होती गयी। प्रारम्भ में निर्माण केन्द्र (नाभिक nucleus) अधिक धनत्ववाला तथा ठोस था तथा यह ग्रहाणुओं के आपसी आकर्षण द्वारा समूहन से बना था। ज्यों-ज्यों अन्य ग्रहाणु इससे जुटते गये, पृथ्वी का आकार आरम्भ में तीव्र गति से तथा बाद में मन्द गति से बढ़ता गया तथा एक निश्चित समय में पृथ्वी ने अपना वर्तमान रूप प्राप्त कर लिया। मूल पिण्ड अथवा मौलिक सूर्य तारा का अवशिष्ट भाग वर्तमान सूर्य बन गया।

जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना (Tidal Hypothesis of James Jeans)

सौर मंडल की उत्पत्ति से सम्बन्धित ‘ज्वारीय परिकल्पना’ का प्रतिपादन अंग्रेज विद्वान सर जेम्स जीन्स (Sir James Jeans) ने सन् 1919 में किया तथा जेफरीज (Jeffreys) नामक विद्वान ने उक्त परिकल्पना में सन् 1929 में कुछ संशोधन प्रस्तुत किया जिससे इस परिकल्पना का महत्व और अधिक बढ़ गया। यह ज्वारीय परिकल्पना आधुनिक परिकल्पनाओं तथा सिद्धान्तों में से एक है, जिसे अन्य की अपेक्षा अधिक समर्थन प्राप्त है।

अपनी संकल्पना की पुष्टि के लिए जीन्स कुछ तथ्यों को स्वयं मानकर चले हैं। इस प्रकार ‘ज्वारीय परिकल्पना’ प्रतिपादक द्वारा कुछ कल्पित तथ्यों पर आधारित है।

1. सौर्य मण्डल का निर्माण सूर्य तथा एक अन्य तारे के संयोग से हुआ।

2. प्रारम्भ में सूर्य गैस का एक बहुत बड़ा गोला था

3. सूर्य के साथ ही साथ ब्रह्माण्ड में एक दूसरा विशालकाय तारा था।

4. सूर्य अपनी जगह पर स्थिर था तथा अकाही जगह पर ही घूम रहा था।

5. साथी तारा एक पथ के सहारे इस तरह घूम रहा था कि वह सूर्य के निकट आ रहा था।

6. साथी तारा आकार तथा आयतन में सूर्य से बहुत अधिक विशाल था।

7. पास आते हुए तारे द्वारा ज्वारीय शक्ति का प्रभाव सूर्य के वाह्य भाग पर पड़ा था।

रसेल की द्वैतारक परिकल्पना (Binary Star Hypothesis of Russell)

जीन्स की परिकल्पना से दो बातें प्रमाणित नहीं हो पा रही थीं-(i) सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी, (ii) ग्रहों के वर्तमान कोणीय आवेग (angular momentum) की अधिकता । इन दो समस्याओं के समाधान हेतु रसेल ने द्वैतारक परिकल्पना का

प्रतिपादन किया।

आदिकाल में सूर्य के पास ही दो तारे थे। सर्वप्रथम सूर्य का एक साथी तारा था जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर रहा था। आगे चलकर एक विशालकाय तारा साथी तारे के समीप आया, किन्तु इसकी परिक्रमा की दिशा साथी तारे के विपरीत थी। इन दो तारों के बीच की दूरी सम्भवतः 48 से 64 लाख किमी० के बीच रही होगी। इस तरह विशालकाय तारा सूर्य से अधिक दूर (साथी तारा तथा विशालकाय तारा के बीच की दूरी का कई गुना) रहा होगा जिस कारण विशालकाय तारे के ज्वारीय बल का प्रभाव सूर्य पर नहीं पड़ा परन्तु साथी तारे पर ज्वारीय बल के कारण पदार्थ विशालकाय तारे की ओर आकर्षित होने लगा।

जैसे-जैसे विशालकाय तारा साथी तारे के करीब आता गया आकर्षण बल बढ़ता गया और उभार अधिक होने लगा। जब विशालकाय तारा साथी तारे की निकटतम दूरी पर आ गया तो अधिकतम आकर्षण के कारण कुछ पदार्थ साथी तारे से अलग होकर विशालकाय तारे की दिशा में घूमने (साथी तारे की विपरीत दिशा) लगे। आगे चलकर इन पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ। प्रारम्भ में ग्रह करीब रहे होंगे तथा आपसी आकर्षण के कारण ग्रहों से पदार्थ निकलकर उनके उपग्रह बन गये होंगे

होयल तथा लिटिलटन का सिद्धान्त

कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दो गणितज्ञों-फ्रेड होयल (E. Movie) तथा लिटिलटन (Lyttleton) ने सौर्य परिवार की रचना से सम्बन्धित अपने नये सिद्धान्त का प्रतिपादन 1939 में किया। इनका सिद्धान्त “NuclearPhysics” से सम्बन्धित है तथा इसकी व्याख्या उन्होंने अपने निबन्ध “Nature of the Universe” में की है।

लिटिलटन के अनुसार जीन्स की परिकल्पना की प्रक्रिया तथा ग्रहों के बीच की दूरी का दोष दूर किया जा सकता है। लिटिलटन के अनुसार ब्रह्माण्ड में केवल दो तारे नहीं थे, वरन् तीन तारे थे-सूर्य उसका साथी तारा (companion star) तथा पास आता हुआ एक अन्य तारा intruding star) साथी तारा सूर्य से अधिक दूर तथा विशाल था।

इस प्रकार साथी तारे के विघटन (disruption) से प्राप्त पदार्थों से ग्रहों का निर्माण हुआ तथा ग्रह सूर्य से अधिक दूर हो गये। इस संशोधन द्वारा सूर्य तथा ग्रहों के बीच की दूरी की समस्या सुलझ जाती है। होयल के अनुसार तारे हाइड्रोजन गैस के बने हैं। ये तारे ब्रह्माण्ड में बिखरी विरल गैस राशि का कुछ भाग ग्रहण करके धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं।

आकार में वृद्धि के साथ-साथ तापमान भी बढ़ता जाता है । साथी तारा अपने विकिरण को कायम रखने के लिए अपने हाइड्रोजन भार का तीव्रता से उपभोग कर रहा था तथा अन्त में हाइड्रोजन का भण्डार समाप्त हो गया। फलस्वरूप साथी तारे में केन्द्रीय आणविक प्रतिक्रिया (nuclear reaction) प्रारम्भ हो गयी, जिस कारण साथी तारा ध्वस्त होकर भयंकर रूप में विस्फोटित (violently exploded) हो गया। इस प्रकार गैस की विशाल धूल राशि का आविर्भाव हुआ, जिसके घनीभवन से विभिन्न ग्रहों की रचना सम्भव हुई।

जब साथी तारे का भयंकर विस्फोट हुआ तो भयंकर विस्फोट के परावर्तन (recoil of the gigantic stellar explosion) ने साथी तारे के गर्भ भाग (nucleus) को सूर्य को गुरुत्वाकर्षण शक्ति के बाहर कर दिया तथा गैस का अवशेष भाग बचा रहा, जिससे गोलाकार गतिशील तस्तरी का निर्माण हुआ जो कि सूर्य का चक्कर लगाने लगी। बाद में चलकर इसी के घनीभवन के कारण ग्रहों का निर्माण हुआ।इस सिद्धान्त के अनुसार साथी तारे के भयंकर विस्फोट से अत्यधिक ऊष्मा (5x 109 degrees C) की उत्पत्ति हुई।

इसी अत्यधिक ताप के कारण ग्रहों के पदार्थों में भारीपन आ गया तथा इसी कारण वर्तमान ग्रह भारी पदार्थों के बने हैं। अत: ग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर साथी तारे के विस्फोट से प्राप्त पदार्थ से हुआ जो कि अधिक ऊष्मा के कारण श्मिड के अनुसार ग्रहों का निर्माण (तस्तरी का भारी हो गये। इस प्रकार द्वितीय समस्या का भी समाधान हो जाता है।

ओटो श्मिड की अन्तरतारक धूल परिकल्पना (Inter-Stellar Dust Hypothesis)

रूसी वैज्ञानिक ओटो श्मिड (Otto schimidt) ने 1943 में सौर्य मण्डल की उत्पत्ति की एक नवीन परिकल्पना का प्रतिपादन किया। इस परिकल्पना ने सौर्य मण्डल की कई समस्याओं का वैज्ञानिक हल प्रस्तुत किया है-

(i) सूर्य तथा ग्रहों के बीच कोणीय आवेग (angular momentum) में अन्तर,

(ii) विभिन्न ग्रहों की संरचना में अन्तर (सूर्य के करीब भारी पदार्थ वाले ग्रह तथा दूर हल्के पदार्थ वाले)

(iii) विभिन्न ग्रहों की गति में अन्तर

(iv) सूर्य तथा ग्रहों के बीच की वर्तमान दूरी की यथार्थता।

श्मिड की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस व धूलि कणों से मानी है। आदिकाल में ब्रह्माण्ड में अत्यधिक मात्रा में गैस एवं धूलि कण फैले हुये थे। इन गैस मेघों तथा धूलि कणों की उत्पत्ति उल्काओं या तारों से निकले पदार्थों से मानी जा सकती है।

प्रारम्भ में जब सूर्य आकाश गंगा के करीब से गुजर रहा था, तो उसने अपनी आकर्षण शक्ति से कुछ गैस मेघ तथा धूलि कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया जो सामूहिक रूप से सूर्य की परिक्रमा करने लगे। स्मरणीय है कि प्रारम्भिक चरण में धूलि कण तथा गैस अव्यवस्थित रूप से अलग-अलग सर्य का चक्कर लगा रहे थे। गैस मात्रा में कम होने के कारण अधिक अव्यवस्थित थी जबकि धूलिककण अधिक होने के कारण कम अव्यवस्थित थे। परिणामस्वरूप धूलिकण संगठित तथा घनीभूत होकर एक चपटी तस्तरी (disc) में बदल गये।

ग्रहों का निर्माण कई क्रमिक अवस्थाओं से होकर गुजरा है-

(i) प्रारम्भिक अवस्था में धूलिकण अप्रत्यास्थ (non-elastic) रूप में आपस में टकराने के कारण अपनी गति खोते जाते हैं । अन्ततः उनकी गति मन्द पड़ गयी तथा संगठित होकर ग्रहों के भ्रूण (embryos) के रूप में बदल गये, जबकि गैस कण प्रत्यास्थ रूप से टकराने के कारण (गति मन्द न हो पाने से) संगठित तथा घनीभूत नहीं हो पाये

(ii) आगे चलकर ये भ्रूण और अधिक पदार्थ आत्मसात करके बड़े होकर asteroid का रूप धारण कर लिये (स्मरणीय है कि asteroid अभी तक तस्तरी के अन्दर ही उसी की दिशा में घूम रहे थे)

(iii) अन्त में ये asteroid अपने आस-पास के अन्य पदार्थों को आत्मसात करके बड़े-बड़े ग्रहों में बदल गये ।

(iv) ग्रहों के निर्माण के बाद में कुछ पदार्थ बच रहे जो घनीभूत होकर अपने समीपी ग्रह का चक्कर म लगाने लगे, जिससे उपग्रहों का निर्माण हुआ।

1. चूंकि ग्रहों तथा उपग्रहों का निर्माण सूर्य से न होकर गैस मेघ तथा धूलिकण से हुआ है, अतः सूर्य तथा ग्रहों के कोणीय आवेग में अन्तर होना स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, विभिन्न ग्रहों के कोणीय आवेग में भी अन्तर पाया जाता है। इसके स्पष्टीकरण में गणितीय आधार पर श्मिड ने प्रमाणित किया है कि जिस ग्रह के ग्रह पथ की अर्धव्यास जितना ही कम होगी, उसका कोणीय आवेग उतना ही कम होगा।

2. सूर्य के करीब स्थित ग्रह भारी पदार्थ वाले तथा दूर हल्के पदार्थ वाले ग्रह पाये जाते हैं, इसका प्रमुख कारण तस्तरी के विभिन्न भागों में सूर्य द्वारा प्राप्त ऊष्मा में विभिन्नता का होना है। तस्तरी के केन्द्र के सूर्य के करीब होने से अत्यधिक उष्णता के कारण भारी पदार्थ बने, जबकि किनारे पर कम ऊष्मा के कारण हल्के गैसीय पदार्थ बने।

3. चूँकि गैस तथा धूलिकण विभिन्न परिमाण वाले थे, अत: उनका अलग-अलग तथा विभिन्न दूरियों पर संगठित होना स्वाभाविक है। इस तरह विभिन्न ग्रह बराबर दूरी पर न होकर विभिन्न दूरी पर हैं।

आधुनिक सिद्धान्त

ओटो श्मिड द्वारा प्रस्तावित ब्रह्माण्डीय गैस तथा धूलिकण से ग्रहों की उत्पत्ति की मान्यता बढ़ती जा रही है। अमेरिकी खगोल शास्त्री क्वीपर का सिद्धान्त (1949) इसी तथ्य पर आधारित है परन्तु अभी भी लोग उपयुक्त सिद्धान्त के प्रतिपादन में लगे हैं। 1951 में फेसेनकोव ने सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी थी, परन्तु अब उन्होंने अपनी परिकल्पना बदल दी है। इनके अनुसार सूर्य के साथ ही धूलिकणों तथा गैस मेघों का निर्माण हो गया। आगे चलकर इन्हीं धूलिकणों के बादलों से ग्रहों की रचना हुई। उरे (1951), एजवर्थ (1949) तथा गोल्ड (1956) ने ठोस पदार्थों के संगठने तथा घनीभवन से ग्रहों की उत्पत्ति के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है।

ड्रोबीशेवस्की (E. M. Drobyshevski) ने ‘वृहस्पति-सूर्य द्वैतारक परिकल्पना’ (Jupiter-Sun Binary System Hypothesis, 1974) के माध्यम से सौर्य मण्डल की उत्पत्ति की व्याख्या 1974 में की है।

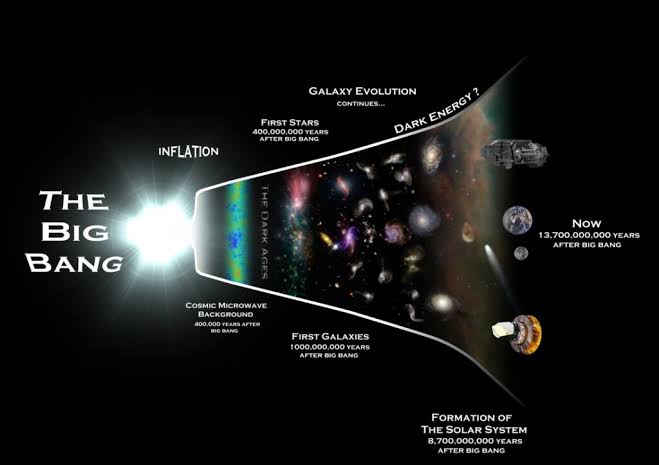

बिग बैंग सिद्धान्त

बिग बैंग सिद्धान्त का प्रतिपादन जार्ज लेमेंटेयर (बोल्जियम) ने ब्रह्माण्ड (universe), आकाश गंगा तथा सौरमण्डल की उत्पत्ति के लिए किया था (1894-1896)। राबर्ट वेगोनर (Robert Wagoner) ने इस सिद्धान्त की 1967 में विशद व्याख्या प्रस्तुत की।

ब्रह्माण्ड तथा आकाशगंगा तथा उनके सदस्य तारों तथा ग्रहा की उत्पत्ति की समस्या के समाधान के लिए ब्रह्माण्ड के अदृश्य घटकों अर्थात् काले पदार्थों के अस्तित्व के आधार पर प्रयास किये गये हैं। आकाश गंगा के निर्माण के विषय में वैज्ञानिकों के दो वैकल्पिक विचार हैं-काले पदार्थों का अस्तित्व ‘गर्म’ या ठंडे’. (hot or cold forms) रूप में रहा होगा। गर्म काले पदार्थों (hot dark matter) की स्थिति में आकाशगंगायें (galaxies) दूर-दूर होंगी जबकि ठंडे पदार्थों की स्थिति में वे झुण्ड में होंगी (वर्तमान समय में विभिन्न आकाशगंगायें पास-पास समूह में स्थित हैं)।

बिग बैंग सिद्धान्त के अनुसार ब्रह्माण्ड की उत्पत्ति आज से लगभग 15 बिलियन वर्ष (15 अरब वर्ष) पहले घने पदार्थों वाले विशाल अग्निपिण्ड (fireball) के आकस्मिक जोरदार विस्फोट तथा उससे जनित विकिरण के कारण हुई। इस सिद्धान्त का प्रतिपादन 1950-60 तथा 1960-70 दशक में किया गया। इस सिद्धान्त के अनुसार आज से 15 अरब वर्ष पहले एक विशाल अग्निपिण्ड था जिसकी रचना भारी पदार्थों से हुई थी। इस विशालकाय अग्निपिण्ड का अचानक विस्फोट हुआ जिस कारण पदार्थों का बिखराव हो गया। इन पदार्थों को प्रारम्भिक सामान्य पदार्थ (normal matter) कहा गया। शीघ्र ही सामान्य पदार्थों के अलगाव के कारण काले पदार्थों का सृजन हुआ। इन काले पदार्थों का आपस में समूहन होने से अनेकों पिण्डों का निर्माण हुआ।

इन पिण्डों के चारों ओर सामान्य पदार्थों का जमाव होने लगा। जिस कारण इनका आकार बढ़ता गया। इन पिण्डों के आकार में वृद्धि होने से आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। ज्ञातव्य है कि प्रारम्भ में ब्रह्माण्ड अत्यधिक छोटा था परन्तु इसमें त्वरित गति से फैलाव होने लगा। परिणामस्वरूप आकाशगंगायें जो प्रारम्भ में आस-पास थीं वे निरन्तर दूर होती गयीं।

आज से लगभग 15 अरब वर्ष पहले अपने निर्माण काल से आज तक ब्रह्माण्ड आकार में लगातार फैलता रहा है तथा उसके पदार्थ शीतल होते रहे हैं। आकाशगंगाओं का भी भयंकर विस्फोट हुआ तथा विस्फोट से निकले पदार्थों के समूहन से बने असंख्य पिण्डों द्वारा प्रत्येक आकाशगंगा के तारों (stars) का निर्माण हुआ। इसी तरह प्रत्येक तारे के विस्फोट के कारण जनित पदार्थों के समूहन द्वारा ग्रहों (planets) का निर्माण हुआ।

पृथ्वी कैसे बनी Prithvi Kaise Bani

पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पहले सौर मंडल के साथ बनी। सौर मंडल की उत्पत्ति आदिकालीन बादल से हुई थी। इसके केंद्र में पदार्थ के जमाव ने सूर्य को जन्म दिया और बादल के चारों ओर छोटे पिंडो ने ग्रहों को जन्म दिया।

बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल जैसे स्थलीय ग्रहों का जन्म हुआ; क्षुद्रग्रह बेल्ट; और बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून सहित गैसीय ग्रह। इन तारों के अलावा जब सौर मंडल का निर्माण हुआ तब अन्य ग्रह भी थे और उनकी कक्षाएँ अस्त-व्यस्त थीं। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले यह एक छोटे से ग्रह के साथ टकराव का सामना करना पड़ा इस टक्कर के परिणामस्वरूप टुकड़ों ने चंद्रमा का निर्माण किया।

पहली ज्ञात चट्टानें इस अवधि की हैं, जो कि पहली क्रस्ट की पीढ़ी का भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड है। आपको एक विचार देने के लिए, हम जिस सबसे पुरानी चट्टान के बारे में जानते हैं, वह है Acasta Gneiss, जो 4.8 बिलियन वर्ष पुरानी है। बैक्टीरिया के मामले में सबसे पुराना जैविक रिकॉर्ड लगभग 4.3 अरब साल पुराना है।

प्रारंभिक पृथ्वी आज से बिल्कुल अलग थी। ऑक्सीजन नहीं थी समुद्र में आज की तरह रासायनिक संरचना नहीं थी, क्योंकि पानी में लोहा घुल गया था। पृथ्वी एक नग्न ग्रह थी, वनस्पति के बिना, अधिक अम्लीय वर्षा के साथ। इसके अलावा, सूर्य आज की तुलना में स्पष्ट रूप से ठंडा था और विकिरण बहुत अधिक था क्योंकि इसमें ओजोन परत नहीं थी। जीवन के पहले रूप अवायवीय बैक्टीरिया थे जो हानिकारक वातावरण में प्रतिरोध करते हैं। वहीं से समुद्र और जीवन की उत्पत्ति होने लगती है।

पृथ्वी का इतिहास

भूगर्भीय रूप से पृथ्वी के इतिहास विभाजित किया गया है। प्रारंभ में युगों में विभाजित हैं और कालखंडों में विभाजित हैं।

भूवैज्ञानिक युग हैं

आर्कियोज़ोइक ( पृथ्वी के निर्माण की शुरुआत)

प्रोटेरोज़ोइक (जीवन की शुरुआत)

पैलियोजोइक (आदिम जीवन)

मेसोज़ोइक (मध्यवर्ती जीवन) और सेनोज़ोइक (आधुनिक जीवन)।

शुरुआत में, पृथ्वी आग के एक विशाल गोले के बराबर ग्रह बहुत गर्म था ।

ग्रह के निर्माण के लाखों साल बाद पृथ्वी ने क्रमिक शीतलन प्रक्रिया में प्रवेश किया। इससे गैसों ने वातावरण का निर्माण किया और इन वाष्पों का एक हिस्सा वर्षा का रूप जल वाष्प होगा जो चमकते हुए द्रव्यमान से दूर चले जाने पर ठंडा हो गया और तरल पानी में बदल गया। इस प्रकार कई बार प्रक्रिया दोहराते हुए, पृथ्वी की सतह धीरे-धीरे ठंडी हो रही थी और बड़ी मात्रा में पानी जमा हो रहा था जिससे आदिम महासागर बने। इस परिवर्तन ने पृथ्वी पर चट्टान की एक पतली परत भी बनाई। ये सभी परिवर्तन लगभग 800 मिलियन वर्षों तक चले।

पृथ्वी के जमने और महामहाद्वीप के निर्माण से पैंजिया महासागर का निर्माण जिसका नाम पंथलासा था ग्रह पर जीवन के उद्भव के लिए मौलिक था क्योंकि, वैज्ञानिकों के अनुसार, जीवन की उत्पत्ति जलीय प्राणियों से हुई थी।

लगभग 3.5 अरब साल पहले बहुत आदिम एककोशिकीय बैक्टीरिया दिखाई दिए। इन बैक्टीरिया द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण के साथ वातावरण ऑक्सीजन निर्माण हुआ । इस तरह शैवाल और अन्य बहुकोशिकीय सूक्ष्मजीव उभरे।

जीवन के ये पहले सूक्ष्मजीवों से अन्य प्राणियों की उत्पत्ति के लिए महत्वपूर्ण थे जैसे कि अकशेरूकीय, जिसमें जेलीफ़िश, त्रिलोबाइट, घोंघे और तारामछली शामिल हैं इसके अलावा हरे शैवाल जैसे पौधों का विकास किया गया था। उस समय के सभी जीवित प्राणी समुद्री वातावरण में निवास करते थे।

पैलियोज़ोइक युग में समुद्री पौधों की कुछ प्रजातियों ने जलीय पर्यावरण के बाहर अनुकूलन करने की क्षमता विकसित की महाद्वीपीय क्षेत्रों में प्रवास किया और पहले भूमि पौधों को जन्म दिया। जीवों के कई समूह भी दिखाई दिए जिनमें आर्थ्रोपोड और कशेरुकी शामिल हैं।

स्थलीय जानवरों की उत्पत्ति उस समय से हुई जब मछली की कुछ प्रजातियों ने पानी छोड़ दिया, उभयचरों और बाद में सरीसृपों को दिखाई दिया। कालानुक्रमिक रूप से, पृथ्वी पर पौधे लगभग 400 मिलियन वर्ष पहले और उभयचर जानवर 350 मिलियन वर्ष पहले दिखाई दिए होंगे।

पहले से ही मेसोज़ोइक युग में, ग्रह पृथ्वी बड़े सरीसृपों से आबाद थी, जैसे कि डायनासोर। फूलों के पौधे और स्तनधारियों की भी उत्पत्ति हुई। लगभग 200 मिलियन वर्ष पहले, पृथ्वी की पपड़ी की सतह के ब्लॉकों, टेक्टोनिक प्लेटों के प्रभाव के कारण, भूमि द्रव्यमान दूर जाना शुरू हो गया होगा। इस कारण ने लौरसिया (उत्तर में) और गोंडवाना (दक्षिण में) का गठन किया। निम्नलिखित अवधियों के दौरान, दो महाद्वीपों का विखंडन जारी रहा ।

महान सरीसृपों का विलुप्त होना 70 मिलियन साल पहले हुआ था जिसका कारण शायद पृथ्वी के साथ एक क्षुद्रग्रह की टक्कर थी जिससे धूल का एक बड़ा बादल बन गया, जिसने पूरे ग्रह को कवर किया प्रत्यक्ष सौर विकिरण को रोक दिया और सतह को ठंडा किया।

सेनोज़ोइक युग में पृथ्वी पर आमूल-चूल परिवर्तन का एक चरण था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले, ऑस्ट्रेलिया और भारत के अनुरूप भूमि के टुकड़े का उत्तर की ओर खिसके जिससे ऑस्ट्रेलिया दक्षिण पूर्व एशिया के करीब आ गया और, एशिया के साथ भारत के टकराव के साथ, हिमालय के कॉर्डिलेरा का निर्माण हुआ। इसी अवधि में, अन्य महान पर्वत श्रृंखलाएं दिखाई दीं।

जैसा कि वातावरण में पहले से ही समान वर्तमान विशेषताएं थीं स्तनधारी और पक्षी पूरे ग्रह में विकसित और विकसित हुए आज तक पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। मनुष्यों के पूर्वज लगभग चार मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुए थे। इसके अलावा ग्रह ने हिमनदों की अवधि में प्रवेश किया, हिमनदों के विकास के कारण, समशीतोष्ण जलवायु की अवधि के बीच दोलन, जो आज हम रहते हैं। 11,000 साल पहले, ग्लेशियर ध्रुवीय क्षेत्रों में बसे थे।

पृथ्वी की पपड़ी में मजबूत गड़बड़ी ने जलवायु और भूगोल में गहरा परिवर्तन किया जीवन के विकास और जीवों और वनस्पतियों के वितरण को निर्णायक रूप से प्रभावित किया। 50 मिलियन वर्ष पहले दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और भारत द्वीप थे। महाद्वीपों का वर्तमान भूगोल एक ऐसी घटना है जो 40 मिलियन वर्ष पहले की है। और ग्रह पर जीवन का विकास कुछ रुकावटों के साथ एक प्रक्रिया थी, क्योंकि कुछ पौधे और जानवर लाखों साल बाद गायब हो गए जबकि अन्य नमूने बड़े उत्परिवर्तन के बिना लगभग जीवित रहे। आधुनिक मनुष्य लगभग 200,000 साल पहले ही ग्रह पृथ्वी पर प्रकट हुआ था।